Penulis: Dr. M. Asrul Pattimahu, MA

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Ambon dan Koordinator Presidium KAHMI Kota Ambon.

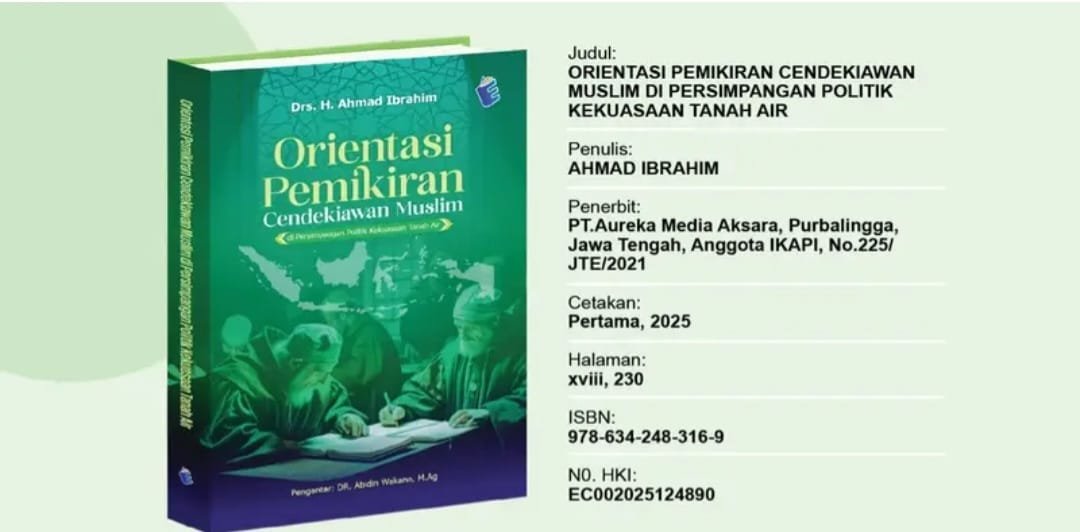

HUBUNGAN antara Islam dan kekuasaan politik di Indonesia sejak lama menjadi medan yang penuh ketegangan, kecurigaan, bahkan trauma historis. Umat Islam – yang secara demografis merupakan mayoritas – justru sering ditempatkan di posisi “pinggiran” dalam narasi kekuasaan negara. Padahal sebagai mayoritas, sejumlah gerakan dan pilihan-pilihan politik umat Islam dapat menjadi determinan penting atau bahkan menjadi “pintu depan” dari citra politik Indonesia. Buku: Orientasi Pemikiran Cendekiawan Muslim di Persimpangan Politik Kekuasaan Tanah Air karya Ahmad Ibrahim yang diterbitkan Juli, 2025, ini memotret proses panjang bagaimana umat Islam Indonesia, terutama melalui peran cendekiawannya, perlahan menapaki jalan dari pinggiran menuju pusat kekuasaan politik dan birokrasi negara.

Dengan sejuta pengalamannya sebagai wartawan senior, Ahmad Ibrahim mampu memotret pergeseran orientasi pemikiran umat Islam kelas terdidik dalam merespons kehadiran negara, kekuasaan, dan modernitas sebagai slogan pembangunan. Melalui pendekatan historis-sosiologis, penulis buku ini mengajak pembaca memahami bahwa transformasi politik Islam di Indonesia bukanlah proses instan, tidak terjadi dalam satu gerak proses, tapi menapaki jalan panjang yang penuh intrik, sarat konflik, kompromi, serta negosiasi intelektual.

Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuan penulisnya menjelaskan konteks ketegangan awal hubungan Islam dan negara, terutama pada masa Orde Baru.

Dalam konteks ini kita dapat mengingat bagaimana peristiwa-peristiwa traumatik – seperti Peristiwa Tanjung Priok 1984 – menjadi simbol kuat dari relasi yang penuh kecurigaan antara negara dan kelompok Islam. Dari peristiwa inilah lahir apa yang oleh banyak kalangan disebut sebagai Islamophobia politik, yakni pandangan bahwa Islam identik dengan pembangkangan, radikalisme, dan ancaman terhadap stabilitas negara.

Tidaklah terlalu apologetik jika kita mengatakan bahwa Orde Baru mengawali kekuasaannya dengan skeptisisme yang tinggi terhadap “Islam Politik”.

Kita dapat memaklumi kebijakan Orde Baru tentang vusi partai politik, di mana kelompok agama dilebur menjadi satu partai yakni PPP. Orientasi pembangunan Orde Baru memang mewarisi sisa-sisa konflik ideologis yang tidak tuntas sejak Orde Lama, karena itu dengan alasan pembangunan ekonomi, Orde Baru berkepentingan menjamin stabilitas sosial-politik sebagai jaminan supremasi pembangunan bangsa. Ini salah satu sebab kebijakan asas tunggal dikritik banyak kelompok Islam karena dianggap sebagai upaya sistematis pemerintah meredam – kalau tidak dikatakan – mematikan kekuatan gerakan “politik Islam”.

Dalam nuansa kritik itulah, umat Islam kerap dipersepsikan sebagai kelompok yang “tidak sejalan” dengan agenda pembangunan nasional. Islam dianggap berada di luar arus utama modernisasi negara. Namun, Ahmad Ibrahim menunjukkan bahwa persepsi ini perlahan mulai gugur seiring munculnya generasi cendekiawan Muslim terdidik yang menawarkan pendekatan baru. Islam tidak lagi diposisikan sebagai ideologi perlawanan semata, tetapi sebagai sumber etika, rasionalitas, dan spirit pembangunan sosial, atau –meminjam istilah Deliar Noer – Islam tidak hanya menjadi identitas, tetapi ruang dan tempat orang Muslim membangsakan diri mereka. Umat Islam melalui para cendekiawannya menemukan dan membuka jalan untuk meleburkan diri dalam nuansa kebangsaan Indonesia.

Di titik inilah, terjadi apa yang dikatakan Kuntowijoyo pergeseran posisi umat Islam dari “pinggiran” menuju “tengah”. Islam tidak lagi berada di luar sistem, tetapi mulai bernegosiasi dan berintegrasi dengan struktur kekuasaan negara dan menjadi kekuatan sosial – meskipun proses tersebut tidak selalu berjalan mulus.

Reorientasi ini ditandai dengan perubahan fokus dari perjuangan ideologis formal seperti perjuangan pendirian negara Islam atau penerapan syariat secara legalistik menuju isu-isu yang lebih konkret dan substansial, katakan saja seperti ekonomi umat, keadilan sosial, pendidikan, kebudayaan, dan partisipasi politik yang rasional.

Dalam kerangka ini, buku ini menghadirkan figur-figur penting cendekiawan Muslim Indonesia seperti Mukti Ali, Deliar Noer, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka direpresentasikan (dan memang benar) sebagai kelompok Muslim terdidik yang berperan besar dalam menggeser orientasi gerakan Islam dari politik simbolik menuju politik substantif.

Misalnya, pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) melalui gagasan keharusan pembaruan pemikiran Islam pada dekade 1970-an dengan slogan “Islam Yes, Partai Islam No?”, yang merupakan respons terhadap dinamika politik yang saat itu masih terpolarisasi dalam konflik ideologis, sekaligus merupakan upaya mendamaikan Islam dengan konsep negara-bangsa modern.

Gus Dur dengan pribumisasi Islam yang memuat gagasan seperti pluralisme dan humanisme Islamnya, juga Mukti Ali dengan pendekatan dialog antar agama. Hal ini di antaranya mengubah wajah Islam dari yang berorientasi ideologis menjadi lebih inklusif dan rasional, serta kompatibel dengan prinsip kebangsaan yang saat itu sejalan dengan narasi pembangunan berorientasi modern oleh pemerintah.

Buku ini secara implisit menunjukkan bahwa keberhasilan umat Islam Indonesia memasuki “pusat” kekuasaan tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan ideologis, tetapi juga sekaligus oleh kapasitas intelektual serta kemampuan mengadaptasikan universalitas nilai-nilai Islam ke dalam ruang sejarah yang partikular melalui reorientasi pemikiran Islam. Ini jelas menuntut adanya kecakapan membaca trand dinamika perubahan sosial politik dan masyarakat di mana Islam hidup dan berkembang.

Reorientasi ini memang menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, membuka ruang partisipasi umat Islam dalam birokrasi dan politik negara. Tetapi di sisi lain, juga memunculkan kritik tentang kemungkinan kooptasi dan depolitisasi Islam. Namun buku ini cenderung melihat proses tersebut sebagai bagian dari dialektika sejarah yang tidak bisa disederhanakan menjadi hitam-putih.

Menariknya, penulisnya tidak menutup mata terhadap konteks politik Orde Baru. Ahmad Ibrahim menunjukkan bahwa integrasi sebagian kelompok Islam dengan agenda pembangunan negara – yang sering disebut sebagai pembangunanisme atau modernisme pembangunan – merupakan strategi adaptif umat Islam dalam merespons kekuasaan.

Di tengah menguatnya kembali politik identitas dan mengerasnya wacana keagamaan di ruang publik, buku Orientasi Pemikiran Cendekiawan Muslim menjadi bacaan yang relevan dan reflektif. Tentu, ini mengingatkan bahwa perjalanan umat Islam Indonesia menuju pusat kekuasaan tidak selalu harus ditempuh melalui konfrontasi ideologis, tetapi juga melalui injeksi intelektual, rasionalitas, dan transformasi sosial yang berkelanjutan. Buku ini juga menggambarkan suatu tahap kesadaran sosial umat Islam Indonesia seperti yang diuraikan Kuntowijoyo dari tahap mitos ke tahap ideologi dan memuncak pada tahap ilmu.

Akhirnya, saya melihat buku ini bukan hanya narasi sejarah, tetapi juga merupakan cermin bagi generasi Muslim hari ini: apakah Islam akan kembali terjebak pada romantisme ideologi, atau melanjutkan jalan ilmu, menjadikan agama sebagai kekuatan etis dan profetik dalam membangun peradaban bangsa.

Wallahu a’lam bishawab. (*)